微信 / 朋友圈

在全球化浪潮與技術變革的雙重沖擊下,中國企業如何在激烈的競爭中站穩腳跟?華為,這個從中國深圳起步的科技巨頭,用三十載砥礪前行的實踐給出了答案:以中國傳統文化為根基,融合現代治理思維,構建了一套獨具特色的“中國式管理”體系。從深圳的創業小樓到世界500強,華為的崛起不僅是技術的勝利,更是中國式管理智慧的生動詮釋。今天,我們走進華為的管理世界,為更多中國企業提供可借鑒的“中國方案”。

華為在其發展歷程中,深刻融合了中國傳統管理智慧與現代企業管理理念,形成了獨特而高效的管理體系。這種融合不是簡單的疊加,而是將中國傳統文化精髓創造性轉化、創新性發展的結果,主要體現在以下五個方面:

1.灰度哲學與中庸之道:任正非明確提出:“管理上的灰色,是我們生命之樹。我們要深刻理解、開放、妥協、灰度。”這種灰度管理理念正是源自中國傳統的中庸思想,強調在對立要素間尋求動態平衡。

華為在決策中既不極端堅持“少數服從多數”,也不完全依賴“多數服從少數”,而是主張從賢不從眾,認為真理往往掌握在少數人手里。在具體實踐中,華為通過EMT(經營管理團隊)和輪值CEO制度,在民主討論與集中決策之間保持微妙平衡,既避免了一言堂的獨斷專行,又防止了過度民主導致的效率低下。

2.辯證思維與系統觀念:華為將中國古代的陰陽辯證思想應用于現代企業管理,形成了獨特的矛盾統一管理觀。這種思維主要體現在三個方面:

3.兵法智慧與戰略布局:華為創造性地將中國傳統軍事思想運用于商業競爭。在戰略上采取“農村包圍城市”的路線,初期避開國際巨頭優勢市場,專注農村、三四線城市及發展中國家,積累實力后反攻主流市場。

在戰術層面推行“壓強原則”,即在選定方向、競爭領域和重點項目上,集中優勢兵力,讓最優秀的人擁有充分的職權和必要的資源去實現分派給他們的任務,按照超過主要競爭對手的強度配置資源:如1993年研發C&C08萬門機時,華為集中所有研發人員攻堅,比競爭對手提前數月推出產品,成功打開城市通信市場。

自我批判與修身文化:華為將儒家“吾日三省吾身”的自省精神制度化、體系化,形成獨特的組織自我革新機制。任正非強調:“面子是給狗吃的。如果你要面子,你就會丟掉面子。如果你不要面子,你才能贏得真正的面子。”

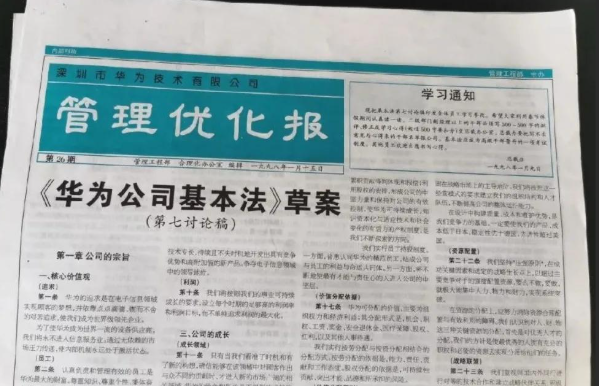

華為通過三大平臺支撐自我批判:管理優化報(揭露管理問題)、華為人報(發表管理文章)、心聲社區(自由發聲平臺)。1996年市場部集體大辭職和2000年研發體系“呆死料頒獎大會”,都是自我批判文化的標志性事件,推動組織從“土八路”向職業化轉變。

4.和合文化與生態構建:華為深諳“和而不同”的東方智慧,在管理上表現為“異質糅合拿來主義”。任正非強調:“在繼承的基礎上變革,在穩定的基礎上創新,堅持原則和適度靈活相結合來處理企業中的各種矛盾和悖論。”

華為文化被形容為“非馬非驢,亦中亦西”,以理想主義為旗幟,以實用主義為綱領,以拿來主義為原則。在商業生態構建上,1997年華為創造性地采用“合資公司模式”(如成都華為、浙江華為等),與各地電信局形成利益共同體,解決了客戶關系、現金流和市場占有率三大問題。

二、核心治企理念及應用方向

華為的管理體系雖融合多元思想,但其本質屬于融合創新學派,即以中國傳統智慧為根基,有機融合西方管理科學,形成兼具哲學高度與實踐效能的治理體系。這一學派的核心特征是“道術合一,中西合璧”,既強調文化基因的傳承,又注重管理工具的現代化。

3.文化融合創新:華為在文化整合上采取“和而不同”的智慧,既大膽引進西方管理體系,又堅持中國文化底色。1998年華為以“削足適履”的決心引入IBM管理體系,提出“先僵化-后優化-再固化”的三步走策略。在文化落地過程中,華為不用口號式宣傳,而是通過三年時間全員討論制定《華為基本法》,使文化內化于員工心中。在客戶服務中創新“鐵三角模式”(客戶經理+解決方案專家+交付專家),融合西方流程管理與東方團隊協作精神,確保客戶需求精準傳導與高效滿足。

三、華為的中國式管理關鍵案例解析

1.壓強原則應用:華為在資源有限的情況下,創造性地運用“集中優勢兵力打殲滅戰”的軍事思想。在C&C08萬門交換機的研發中,華為將全部研發人員投入該項目,盡管在2000門交換機研發上落后于競爭對手,但通過這種超常規的資源投入,最終提前數月完成萬門機開發,一舉打開城市通信市場。這種“力出一孔”的戰略執行方式,體現了《孫子兵法》中“我專敵分”的戰術思想,使華為在局部形成絕對優勢,彌補整體實力的不足。

2.市場進入策略:華為在國際化過程中采取“農村包圍城市”的戰略路徑,避開跨國公司的傳統優勢市場,先進入亞非拉發展中國家,積累經驗和實力后再進軍歐美主流市場。這一戰略使華為從1996年海外起步時的“舉步維艱”(僅幾百萬元收入),發展到2011年為全球超過140個國家和地區提供服務。這種漸進式擴張策略,既降低了初期國際化風險,又為后期高端市場突破積蓄了充足的技術和資金實力。

3.輪值董事長制度:華為的輪值制度源于2004年美世咨詢的建議,當時任正非不愿擔任EMT主席,于是創立輪值機制。該制度經過兩個循環后于2011年演變為輪值CEO制,2018年升級為輪值董事長制。輪值期間,董事長擁有否決權,可對可能影響公司長遠利益的決策進行有效制衡。這種制度設計既避免權力過度集中,又保證決策連續性,每任輪值者需在半年內展現戰略視野,如孟晚舟在輪值期間推動華為財務數字化變革,實現全球資金實時可視。

4.ST/AT分權機制:華為在組織設計上創新性地建立ST(經營管理團隊)與AT(行政管理團隊)分權制衡體系。ST負責業務決策,由各部門一把手組成,主任擁有一票否決權;AT則聚焦人才管理,成員從ST中選拔產生,遵循集體決策原則(需2/3成員同意)。這種設計將“做事用人”與“用人做事”分開,確保業務高效推進與人才公正評價并行不悖。2011年華為設立4個集團MC(跨部門委員會),進一步強化跨部門協同能力。

5.破格提拔機制:華為在人才選拔上打破常規,建立“貢獻優于資歷”的破格晉升通道。2017年,員工梁山廣因揭發部門造假被破格晉升兩級,并獲任正非指定高管保護其不受報復。2014年,技術專家孔令賢因在OpenStack社區的卓越貢獻(發表150余篇技術博客,帶領團隊獲社區核心成員資格)被破格提拔三級。這種“不拘一格降人才”的機制,體現了中國傳統“選賢任能”思想,但也因壓力管理不足導致孔令賢后離職,促使華為改進對破格人才的保護措施。

6.自我批判制度化:華為將自我批判納入組織運作體系,通過三大平臺支撐:管理優化報揭露管理問題;華為人報發表管理文章;心聲社區允許匿名發聲(日活達10萬人次)。新員工培訓中專設3萬字的自我批判教材,從四個維度培養批判精神。2017年面對“華為是否還是昨天的華為”的靈魂拷問,任正非推動三級團隊學習心得公開上心聲社區接受員工評議,不合格者改組AT團隊。這種制度化自省使華為在30余年發展中始終保持組織清醒。

7.基本法內生文化:《華為基本法》的制定過程本身就是文化內化的典范。華為不用外部灌輸方式,而是花費三年時間,在全公司范圍內發動員工討論、修改,經過數百次研討,最終形成的企業綱領。這種“從群眾中來,到群眾中去”的方式,使文化在起草過程中已內化于員工行為。1998年正式公布時,華為文化已在全員行為中自然體現,避免了“墻上口號”的形式主義。基本法明確提出“人力資本增值優于財務資本增值”的理念,將人才發展提升至戰略高度。

7.基本法內生文化:《華為基本法》的制定過程本身就是文化內化的典范。華為不用外部灌輸方式,而是花費三年時間,在全公司范圍內發動員工討論、修改,經過數百次研討,最終形成的企業綱領。這種“從群眾中來,到群眾中去”的方式,使文化在起草過程中已內化于員工行為。1998年正式公布時,華為文化已在全員行為中自然體現,避免了“墻上口號”的形式主義。基本法明確提出“人力資本增值優于財務資本增值”的理念,將人才發展提升至戰略高度。

8.小改進大獎勵機制:華為在創新管理上奉行“日拱一卒”的漸進哲學,實施“小改進大獎勵,大建議只鼓勵”的方針。公司反對員工脫離崗位提宏大建議,而是獎勵立足本職工作的持續微創新。如生產線工人改進螺絲緊固方式提升效率0.5%,即可獲“明日之星”獎勵;研發工程師優化代碼片段減少內存占用1%,納入任職資格評價。這種機制引導員工專注崗位貢獻,避免好高騖遠,每年產生數萬項微創新,累計降本超10億美元。

四、華為啟示

華為的管理實踐為中國企業提供了傳統智慧現代化轉型的寶貴經驗。其成功核心在于避免對中西管理思想的簡單拼湊,而是通過創造性轉化實現有機融合。

1.哲學為體,科學為用:華為以灰度哲學為思想根基(“體”),以西方流程為管理工具(“用”)。在引進IBM的IPD體系時,任正非提出“先僵化-后優化-再固化”原則,初期全盤接受西方方法論,待運行成熟后再融入華為特色。這種“以我為主,洋為中用”的策略,既避免文化沖突,又確保管理實效。

2.動態均衡,避免極端:華為在管理悖論中尋求動態平衡:集權(如ST主任一票否決)與分權(輪值制)并存;精英決策(從賢不從眾)與民主機制(AT集體表決)互補。任正非強調:“方向是堅定不移的,但并不是一條直線,也許是不斷左右搖擺的曲線...離得遠些看,它仍緊指前方”。這種曲線前進的智慧,正是中國中庸之道的精髓。

3.文化內生,制度護航:華為避免文化灌輸的形式主義,通過三年時間全員參與《基本法》討論,使價值觀自然內化。同時建立制度保障:講真話員工由高管直接保護;自我批判有道德委員會監督;心聲社區實行實名制與問責制平衡言論自由與責任。這種“文化柔性引導+制度剛性約束”的雙軌模式,確保理念落地生根。

華為實踐表明,中國式管理不是簡單復刻傳統,而是將文化基因與現代治理創造性結合。正如任正非所言:“合理的灰度是通向正確發展方向的階梯”。在全球化與本土化交織的今天,華為的管理創新為中國企業提供了傳統智慧現代化轉型的典范路徑。

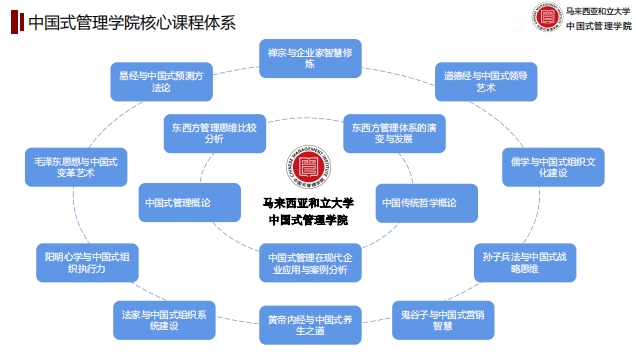

南海教育集團創新引領,致力于“模式的開創者、標準的制定者、行業的引領者”,經過團隊多年的研究與實踐,與馬來西亞和立大學共建“中國式管理學院”,首次將“中國式管理”形成在職研究生(碩士、博士)學科教育體系,面向全球華人,開展“中國式管理”理論研究與管理實踐。

官方公眾號:東方管理碩博

掃碼交流:招老師